Für viele Nutzer spielt bei der Anschaffung eines Balkonkraftwerks neben Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit vor allem die Wirtschaftlichkeit eine entscheidende Rolle (Ökonomie, Autarkie und Ökologie). Angesichts anhaltend hoher und volatiler Strompreise ist die Möglichkeit, einen Teil des eigenen Energiebedarfs zu decken und damit die monatliche Stromrechnung spürbar zu senken, für viele Haushalte äußerst attraktiv geworden. Die Investition in eine Mini-PV-Anlage ist nicht länger nur ein ideeller Beitrag zum Klimaschutz, sondern eine handfeste finanzielle Entscheidung.

Dies wird durch eine wachsende Zahl von Förderprogrammen noch verstärkt, die die anfänglichen Anschaffungskosten erheblich reduzieren. Mit einem Zuschuss können sich die Kosten für ein Balkonkraftwerk, die typischerweise zwischen 600 und 1.000 Euro liegen, bereits nach zweieinhalb bis drei Jahren amortisieren. Nach dieser kurzen Zeitspanne produziert die Anlage reinen Gewinn in Form von eingesparten Stromkosten.

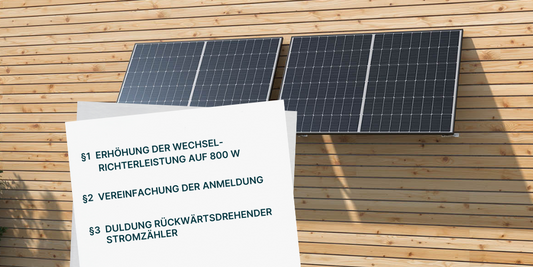

Parallel dazu hat der Gesetzgeber entscheidende regulatorische Hürden abgebaut, die den Ausbau lange Zeit bremsten. Das im Mai 2024 in Kraft getretene Solarpaket I hat den Prozess der Anmeldung und Inbetriebnahme radikal vereinfacht. Die zuvor oft als kompliziert empfundene doppelte Anmeldung beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur wurde abgeschafft. Nun ist nur noch eine stark vereinfachte Registrierung im Marktstammdatenregister (MaStR) erforderlich.

Gleichzeitig wurde die erlaubte Einspeiseleistung des Wechselrichters von 600 auf 800 Watt angehoben, was eine effizientere Nutzung der Solarmodule, insbesondere bei schwächerem Licht, ermöglicht. Auch die lange diskutierte Frage des Anschlusses wurde geklärt: Herkömmliche Schukostecker sind nun offiziell zulässig, was die Installation für Laien erheblich erleichtert.

Diese Kombination aus wirtschaftlicher Attraktivität und regulatorischer Vereinfachung hat einen wahren Nachfrageboom ausgelöst. Die Förderprogramme von Ländern und Kommunen spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Sie sind nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch ein psychologisches Signal. Ein Zuschuss von 200, 300 oder sogar 500 Euro wandelt eine langfristige, eher abstrakte Investition in eine sofort greifbare und überzeugende Anschaffung um.

Diese Subventionen wirken als Katalysator, der passives Interesse in aktive Kaufentscheidungen umwandelt. Die Folge ist eine enorme Dynamik im Markt, die sich auch darin zeigt, dass die Fördertöpfe vielerorts innerhalb kürzester Zeit ausgeschöpft sind – ein klares Indiz für die immense gesellschaftliche Relevanz dieser Technologie.

Das Fundament – Bundesweite Vorteile für alle Deutschen

Während die Landschaft der direkten Zuschüsse für Balkonkraftwerke in Deutschland einem Flickenteppich gleicht, hat die Bundesregierung ein solides und einheitliches Fundament geschaffen, von dem jeder einzelne Käufer profitiert. Diese bundesweiten Regelungen sind keine Förderungen im klassischen Sinne, für die ein Antrag gestellt werden muss, sondern systemische Erleichterungen, die den Kauf und Betrieb von Mini-PV-Anlagen für alle Bürgerinnen und Bürger unkomplizierter und finanziell attraktiver machen.

Der universelle Rabatt: 0 % Mehrwertsteuer erklärt

Die bedeutendste finanzielle Erleichterung auf Bundesebene ist der seit dem 1. Januar 2023 geltende Nullsteuersatz bei der Mehrwertsteuer für Photovoltaikanlagen und deren wesentliche Komponenten. Diese Regelung gilt für Anlagen bis zu einer Leistung von 30 Kilowatt-Peak (kWp) und schließt explizit Balkonkraftwerke mit ein. In der Praxis bedeutet dies eine direkte Preissenkung von 19 % an der Kasse. Es ist kein komplizierter Antragsprozess notwendig; der Vorteil wird direkt beim Kauf gewährt, da die Händler die Mehrwertsteuer mit 0 % ausweisen. Diese Maßnahme senkt die Anschaffungskosten für jeden Käufer in Deutschland spürbar und stellt eine der effektivsten und unbürokratischsten Förderungen dar.

Bürokratieabbau: Die Revolution des Solarpaket I

Das im Mai 2024 verabschiedete Solarpaket I hat die administrativen und technischen Hürden für den Betrieb von Balkonkraftwerken drastisch gesenkt und damit einen Paradigmenwechsel eingeleitet.

- Vereinfachte Anmeldung: Die größte Erleichterung ist der Wegfall der Anmeldepflicht beim lokalen Netzbetreiber. Die einzige verbleibende Pflicht ist eine stark vereinfachte Online-Registrierung im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur. Die Anzahl der erforderlichen Angaben wurde von rund 20 auf nur noch fünf reduziert, was den Prozess erheblich beschleunigt und entmystifiziert.

- Erhöhte Leistungsgrenze: Die maximale Einspeiseleistung des Wechselrichters wurde von 600 auf 800 Voltampere (VA) angehoben. Dies ermöglicht es, Solarmodule mit einer Gesamtleistung von bis zu 2.000 Watt-Peak (Wp) zu installieren. Der Vorteil liegt darin, dass auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, wie am Morgen, am Abend oder bei bewölktem Himmel, die 800-VA-Grenze besser ausgereizt und somit mehr Strom erzeugt werden kann.

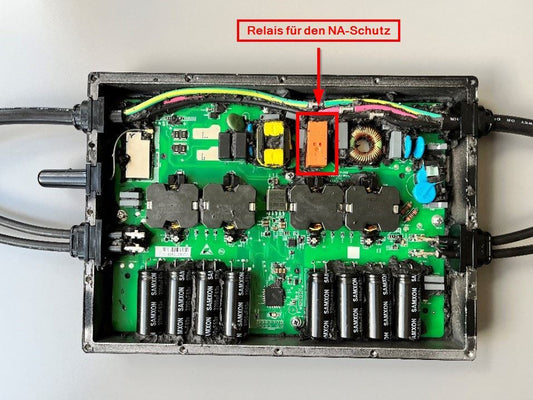

- Toleranz bei Stromzählern: Eine wesentliche Sorge vieler Mieter und Eigentümer wurde ebenfalls ausgeräumt. Ältere, nicht-digitale Ferraris-Zähler ohne Rücklaufsperre dürfen vorübergehend weiterverwendet werden, bis der Messstellenbetreiber sie durch einen modernen, bidirektionalen Zähler ersetzt. Dieser Austausch ist für den Verbraucher kostenlos. Damit entfällt eine potenzielle Kosten- und Organisationshürde.

Diese bundespolitischen Maßnahmen zeigen eine klare strategische Linie: Der Bund schafft die günstigen Rahmenbedingungen und beseitigt die Hürden, während die Länder und Kommunen die Rolle der direkten finanziellen Beschleuniger übernehmen. Es entsteht eine zweistufige Förderarchitektur. Die Bundesebene sorgt durch Deregulierung und Steuererleichterungen für ein fruchtbares Umfeld, in dem die Technologie gedeihen kann.

Die Kommunen und Länder setzen mit ihren zeitlich und budgetär begrenzten Zuschussprogrammen gezielte Impulse, um die Adaption in ihren jeweiligen Regionen aktiv zu fördern. Dieses Zusammenspiel erklärt, warum die Förderlandschaft so heterogen ist, aber gleichzeitig auf einem stabilen, bundesweit einheitlichen Fundament ruht.

Die deutsche Förderlandschaft: Eine Reise durch die 16 Bundesländer

Die finanzielle Unterstützung für Balkonkraftwerke in Deutschland ist dezentral organisiert. Eine einheitliche Bundesförderung in Form eines direkten Zuschusses existiert nicht. Stattdessen ergibt sich ein vielschichtiges Bild aus einigen landesweiten Programmen und einer Vielzahl von lokalen Initiativen auf Ebene der Städte, Gemeinden und Landkreise. Die Verfügbarkeit und Höhe der Förderung hängt somit stark vom Wohnort ab.

Teil A: Die Vorreiter – Bundesländer mit aktiven Landesprogrammen

Nur eine kleine Gruppe von Bundesländern unterhält eigene, landesweite Förderprogramme. Diese zeichnen sich jedoch oft durch spezifische Zielgruppen und Bedingungen aus.

- Berlin: Die Hauptstadt fördert die Anschaffung von Stecker-Solargeräten konsequent über das Programm „SolarPLUS“, das von der IBB Business Team GmbH verwaltet wird. Aktuell wird ein pauschaler Zuschuss von 250 Euro gewährt. Diese Summe wurde von ehemals 500 Euro reduziert, was mit den stark gefallenen Preisen für die Geräte begründet wird. Eine entscheidende Bedingung ist, dass der Förderantrag zwingend vor dem Kauf oder der Auftragserteilung gestellt werden muss. Antragsberechtigt sind Mieter und selbstnutzende Eigentümer mit Erstwohnsitz in Berlin, wobei die Förderung seit 2025 auch auf Pächter und Eigentümer von Klein- und Erholungsgärten ausgeweitet wurde. Alle Infos findest du unter Balkonkraftwerk-Förderung Berlin.

- Mecklenburg-Vorpommern: Das Land hat ein 10-Millionen-Euro-Programm aufgelegt, das jedoch eine klare Zweiteilung aufweist. Während die Fördermittel für selbstnutzende Eigentümer bereits vollständig ausgeschöpft sind, steht für Mieterinnen und Mieter weiterhin ein beträchtliches Budget zur Verfügung. Sie können einen Zuschuss von bis zu 500 Euro erhalten, was eine der höchsten Förderungen in Deutschland darstellt. Im Gegensatz zu Berlin muss der Antrag hier erst nach der Installation der Anlage gestellt werden. Diese Ausrichtung auf Mieter ist ein klares politisches Signal zur Stärkung dieser Gruppe bei der Energiewende.

- Sachsen: Ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern ist das sächsische Landesprogramm, abgewickelt durch die Sächsische Aufbaubank (SAB), zweigeteilt. Das Kontingent für Eigentümer ist erschöpft. Für Mieterinnen und Mieter sind jedoch weiterhin ausreichend Mittel vorhanden. Sie erhalten einen pauschalen Festbetrag von 300 Euro. Auch hier erfolgt die Antragstellung unkompliziert nach dem Kauf und der Inbetriebnahme der Anlage.

Teil B: Die lokalen Champions – Wo Kommunen den Wandel vorantreiben

In den meisten Bundesländern liegt die Hauptlast der Förderung bei den Kommunen. Hier existiert eine lebendige und dynamische, aber auch sehr unübersichtliche Förderlandschaft.

- Nordrhein-Westfalen (NRW): NRW ist das Bundesland mit der wohl vielfältigsten kommunalen Förderkulisse. Während das Landesprogramm „progres.nrw“ für Privatpersonen ausgelaufen ist, bieten zahlreiche Städte attraktive Zuschüsse. Düsseldorf fördert mit 50 % der Anschaffungskosten bis maximal 600 Euro; für Haushalte mit geringem Einkommen (Düsselpass) sind sogar bis zu 800 Euro oder eine kostenlose Anlage möglich. Köln gewährt einen Zuschuss von 150 Euro, der sich für Inhaber des Köln-Passes auf 200 Euro erhöht (alle Infos unter Balkonkraftwerk-Förderung Köln). Bonn hat ein leistungsabhängiges Modell, das Mieter mit 600 Euro pro kWp stärker fördert als Eigentümer (300 Euro pro kWp). In Essen wurde ein Programm über 150 Euro aufgrund von Haushaltsproblemen kürzlich gestoppt, was die Volatilität solcher Angebote unterstreicht.

- Baden-Württemberg: Auch der Südwesten zeichnet sich durch starkes kommunales Engagement aus. Die Landeshauptstadt Stuttgart unterstützt im Rahmen ihrer „Solaroffensive“ Balkonkraftwerke mit einem Pauschalbetrag von 200 Euro, bzw. 300 Euro für Inhaber der Bonuscard + Kultur. Weitere aktive Städte sind unter anderem Freiburg (150 Euro für Mieter), Ludwigsburg (150 Euro, mit Ludwigsburg-Card bis zu 1.450 Euro) und Walldorf (300 Euro). Programme wie in Heidelberg sind derzeit pausiert und warten auf neue Haushaltsbeschlüsse, was die Notwendigkeit einer tagesaktuellen Prüfung unterstreicht.

- Bayern: Auf Landesebene gibt es bewusst keine Förderung, da die Staatsregierung die Anlagen als per se wirtschaftlich einstuft. Dennoch springen viele Städte in die Bresche. München bietet eine leistungsabhängige Förderung von 0,40 Euro pro Watt-Peak bis maximal 800 Wp, was einem Zuschuss von bis zu 320 Euro entspricht. Hier ist die Antragstellung vor dem Kauf zwingend erforderlich (alle Infos unter Balkonkraftwerk-Förderung München). Weitere Förderungen gibt es beispielsweise in Würzburg (200 Euro) und Augsburg (100 Euro), wobei in Augsburg die Mittel für 2025 bereits so stark nachgefragt sind, dass neue Anträge nur noch auf eine Nachrückerliste kommen.

- Hessen: In Hessen existiert ebenfalls ein starkes Geflecht an städtischen Programmen. Frankfurt am Main sticht mit seinem „Klimabonus“ hervor, der 50 % der förderfähigen Kosten abdeckt, für Inhaber des Frankfurt-Passes sogar 75 %. Kassel fördert pauschal mit 150 Euro und bietet über den „Stromspar-Check“ für einkommensschwache Haushalte eine Kostenübernahme von bis zu 500 Euro an. Auch Wiesbaden unterhält ein Förderprogramm.

- Niedersachsen: Die Förderung ist hier rein kommunal. Braunschweig zahlt 200 Euro und einen Bonus von 150 Euro für Empfänger von Sozialleistungen. Göttingen unterstützt Mieter mit 180 Euro und gewährt ebenfalls einen Bonus von 200 Euro für einkommensschwache Haushalte. Das Programm im Landkreis Cuxhaven war aufgrund der hohen Nachfrage schnell erschöpft. Für Hannover ist ein Förderprogramm für 2025 in der Diskussion, aber noch nicht beschlossen.

- Rheinland-Pfalz: Ohne Landesprogramm beschränkt sich die Förderung auf wenige lokale Initiativen wie in Bad Dürkheim (200 Euro) oder der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen (100 Euro, Programm endet Ende 2025). Die Stadt Mainz konzentriert ihre PV-Förderung auf Anlagen in Kombination mit Batteriespeichern, nicht auf alleinstehende Balkonkraftwerke.

- Schleswig-Holstein: Das landesweite Förderprogramm wurde aufgrund von Änderungen im Bundeshaushalt ausgesetzt. Dennoch gibt es lokale Angebote. Kiel förderte mit 100 Euro, wobei der Status des Programms zuletzt als „vorerst gestoppt“ beschrieben wurde. In Lübeck startet im Mai 2025 ein neuer „Klimafonds“, der potenziell auch solche Projekte unterstützen könnte.

Teil C: Die Nachzügler – Bundesländer mit geringer oder keiner spezifischen Förderung

In einigen Bundesländern ist die Suche nach einer Förderung für Balkonkraftwerke deutlich schwieriger oder gar erfolglos.

- Brandenburg: Außerhalb des Landkreises Havelland, der eine Pauschale von 180 Euro anbietet, wurden keine weiteren signifikanten Förderprogramme identifiziert.

- Saarland: Auf Landesebene gibt es keine Zuschüsse. Die einzige gefundene Unterstützung ist ein minimaler Zuschuss von 50 Euro durch die Stadtwerke Homburg für ihre Stromkunden. Ansonsten wird auf die bundesweiten Vorteile verwiesen.

- Thüringen: Auch hier fehlt ein Landesprogramm; das Programm „Solar Invest“ ist nicht für Mini-PV-Anlagen ausgelegt. Lediglich die Stadt Jena hatte ein Programm, dessen Fördertopf für die Allgemeinheit jedoch innerhalb von Tagen ausgeschöpft war und dessen Fortführung unklar ist.

- Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt: Für Bremen und Sachsen-Anhalt konnten im Rahmen der Recherche keine spezifischen Förderprogramme für Balkonkraftwerke für Privatpersonen ausfindig gemacht werden. Hamburg stellt eine Ausnahme dar: Hier gibt es kein allgemeines Programm, sondern eine gezielte und sehr großzügige Förderung (bis zu 90 % der Kosten) ausschließlich für Haushalte mit geringem Einkommen, die ab Oktober 2025 startet.

Diese detaillierte Analyse zeigt, dass sich in vielen Förderrichtlinien ein wichtiger Trend abzeichnet: die Förderung von Energiegerechtigkeit. Programme richten sich nicht mehr nur an den klassischen Eigenheimbesitzer, sondern gezielt an Gruppen, die von der Energiewende bisher oft ausgeschlossen waren. Die explizite Förderung von Mietern in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ist ein direktes politisches Instrument, um diese Ungleichheit zu adressieren.

Gleichzeitig zielen die zahlreichen Boni und Sonderprogramme für einkommensschwache Haushalte in Städten wie Hamburg, Düsseldorf oder Kassel darauf ab, die finanziellen Hürden für die Teilhabe an der Energiewende zu senken. Es geht also nicht mehr nur um Klimaschutz, sondern zunehmend auch um eine sozial gerechte Verteilung der Vorteile, die aus der dezentralen Energieerzeugung erwachsen.

Die ultimative Förder-Matrix: Eine Übersicht nach Bundesländern

Die folgende Tabelle bietet eine umfassende, deutschlandweite Übersicht der bekannten Förderprogramme für Balkonkraftwerke (Stand: September 2025). Sie dient als detaillierter Wegweiser durch den Förderdschungel. Angesichts der hohen Dynamik und der oft schnell erschöpften Budgets ist es unerlässlich, den Status eines Programms über den bereitgestellten Link direkt bei der zuständigen Behörde zu überprüfen, bevor eine Kaufentscheidung getroffen wird.

|

Bundesland |

Stadt/Landkreis/Land |

Förderhöhe |

Wesentliche Bedingungen |

Status & Link zum Programm |

|

Baden-Württemberg |

Böblingen |

max. 50% der Kosten, bis 200 € (mit Bonuspass bis 600 €) |

- |

Aktiv |

|

|

Filderstadt |

150 € pauschal |

pro Haushalt |

Aktiv |

|

|

Freiburg |

150 € pauschal (bis zu 300 € mit Freiburg-Pass) |

Nur für Mieter:innen |

Aktiv |

|

|

Friedrichshafen |

max. 50% der Kosten, bis 300 € |

Mindestleistung 600 W |

Aktiv |

|

|

Heidelberg |

50% der Kosten, max. 200 € (mit Heidelberg-Pass bis 400 €) |

Förderstopp bis Beschluss Doppelhaushalt 2025/26 |

Pausiert |

|

|

Kornwestheim |

200 € pauschal |

- |

Aktiv |

|

|

Lörrach |

100 € pauschal |

pro Anlage |

Aktiv |

|

|

Ludwigsburg |

150 € pauschal (mit Ludwigsburg-Card bis 1.450 €) |

Antrag nach Kauf (max. 2 Monate alt) |

Aktiv |

|

|

Mannheim |

Betrag nicht spezifiziert |

Nur für Anlagen ohne Speicher |

Aktiv |

|

|

Stuttgart |

200 € pauschal (mit Bonuscard + Kultur 300 €) |

Antrag bis 3 Monate nach Kauf |

Aktiv |

|

|

Ulm |

50% der Kosten, max. 150 € |

pro Wohneinheit |

Aktiv |

|

|

Walldorf |

300 € pro Wohneinheit, max. 50% der Kosten |

Antrag nach Installation |

Aktiv |

|

Bayern |

Augsburg |

100 € pauschal |

Antrag VOR Kauf |

Fördertopf erschöpft, nur Nachrückerliste |

|

|

Buckenhof |

50 € pro 100 W, max. 200 € |

- |

Aktiv |

|

|

Geretsried |

25% der Kosten, max. 200 € |

- |

Aktiv |

|

|

Großenseebach |

50 € pauschal |

pro Wohneinheit |

Aktiv |

|

|

Moosburg |

50% der Nettokosten, max. 100 € |

- |

Aktiv |

|

|

München |

0,40 € pro Wp, max. 320 € (für 800 Wp) |

Antrag VOR Kauf |

Aktiv |

|

|

Nürnberg |

Kostenübernahme für einkommensschwache Haushalte |

Nur für Sozialleistungsbezieher in Kooperation mit wbg |

Aktiv |

|

|

Poing |

25% der Kosten, max. 250 € |

- |

Aktiv |

|

|

Unterschleißheim |

25% der Kosten, max. 200 € |

- |

Aktiv |

|

|

Würzburg |

200 € pauschal |

Programmstart April 2025 |

Aktiv |

|

Berlin |

Land Berlin |

250 € pauschal |

Antrag VOR Kauf; für Erstwohnsitz, auch Klein-/Erholungsgärten |

Aktiv, Mittel verfügbar |

|

Brandenburg |

Landkreis Havelland |

180 € pauschal |

Antrag NACH Kauf und Installation |

Aktiv, Mittel begrenzt |

|

Bremen |

- |

Keine landes- oder kommunalen Programme bekannt |

- |

- |

|

Hamburg |

Land Hamburg |

bis zu 90% der Anschaffungskosten |

Nur für Haushalte mit geringem Einkommen (Sozialleistungsbezug) |

Aktiv ab Oktober 2025 |

|

Hessen |

Bad Homburg |

200 € pro Modul |

- |

Aktiv |

|

|

Darmstadt |

200 € (bis 450 Wp) / 400 € (bis 800 Wp), max. 50% der Kosten |

- |

Aktiv |

|

|

Frankfurt am Main |

50% der Kosten (mit Frankfurt-Pass 75%), max. 500 € |

Antrag VOR Kauf |

Aktiv |

|

|

Kassel |

150 € pauschal (bis 500 € für einkommensschwache Haushalte) |

Antrag VOR Kauf |

Aktiv |

|

|

Wiesbaden |

Betrag nicht spezifiziert |

- |

Aktiv |

|

Mecklenburg-Vorpommern |

Land MV |

bis zu 500 € |

Nur für Mieter:innen; Antrag NACH Installation |

Aktiv, Mittel für Mieter verfügbar |

|

Niedersachsen |

Braunschweig |

200 € pauschal (+ 150 € Bonus für Sozialleistungsbezug) |

- |

Aktiv |

|

|

Landkreis Cuxhaven |

100 € pauschal |

Antrag VOR Kauf |

Fördertopf erschöpft |

|

|

Friesoythe |

150 € pauschal |

bis 600 W |

Aktiv |

|

|

Göttingen |

180 € pauschal für Mieter (+ 200 € Bonus für Sozialleistungsbezug) |

- |

Aktiv |

|

|

Hannover |

150 € pauschal (Quelle von 2025, aktueller Status unklar) |

- |

Status unklar, Programm für 2025 war in Diskussion |

|

|

Wolfsburg |

200 € pauschal |

Programm lief im Frühjahr 2025, Vergabe per Losverfahren |

Status unklar |

|

Nordrhein-Westfalen |

Bielefeld |

150 € pauschal |

- |

Aktiv |

|

|

Bonn |

Eigentümer: 300 €/kWp, Mieter: 600 €/kWp |

- |

Aktiv |

|

|

Dortmund |

Keine spezifische Förderung für Balkonkraftwerke |

Förderprogramm für größere PV-Anlagen (ab 5 kWp) mit Einkommensgrenzen |

Nicht zutreffend |

|

|

Düsseldorf |

50% der Kosten, max. 600 € (mit Düsselpass bis 800 € / kostenlos) |

Antrag VOR Kauf |

Aktiv |

|

|

Essen |

150 € pauschal |

Förderprogramm zum 03.07.2025 gestoppt |

Gestoppt |

|

|

Gelsenkirchen |

100 € (bis 400 W) / 200 € (400-800 W) |

- |

Aktiv |

|

|

Köln |

150 € pauschal (mit Köln-Pass 200 €) |

Antrag bis 3 Monate nach Kauf möglich |

Aktiv |

|

|

Recklinghausen |

100 € pauschal |

pro Wohneinheit, bis 600 W |

Aktiv |

|

Rheinland-Pfalz |

Bad Dürkheim |

200 € pauschal |

Antrag NACH Kauf |

Aktiv |

|

|

Römerberg-Dudenhofen |

100 € pauschal |

Programm wird zum 30.11.2025 eingestellt |

Aktiv (auslaufend) |

|

|

Urmitz |

100 € pro Modul, max. 200 € |

- |

Aktiv |

|

Saarland |

Homburg |

50 € pauschal |

Nur für Stromkunden der Stadtwerke Homburg |

Aktiv |

|

Sachsen |

Land Sachsen |

300 € pauschal |

Nur für Mieter:innen; Antrag NACH Kauf und Installation |

Aktiv, Mittel für Mieter verfügbar |

|

Sachsen-Anhalt |

- |

Keine landes- oder kommunalen Programme bekannt |

- |

- |

|

Schleswig-Holstein |

Kiel |

100 € pauschal |

Programm wurde im Mai 2025 gestoppt, Status unklar |

Status unklar |

|

|

Lübeck |

200 € pauschal (bis 600 W) |

Status unklar, da Quelle älter; neuer Klimafonds ab Mai 2025 |

Status unklar |

|

Thüringen |

Jena |

25% (max. 200 €) / 75% (max. 600 €) für Jenabonus-Berechtigte |

Programm lief Ende 2023 aus, Fortführung unklar |

Status unklar |

Von der Recherche zum Zuschuss – deine 5-Schritte-Meisterklasse zur Antragstellung

Der Weg von der Idee eines eigenen Balkonkraftwerks bis zur Gutschrift der Fördersumme auf dem Konto kann unübersichtlich erscheinen. Die Vielzahl an unterschiedlichen Programmen und Regeln erfordert eine systematische Vorgehensweise. Die folgende Anleitung fasst die wesentlichen Schritte zusammen und hilft, häufige Fehler zu vermeiden.

Schritt 1: Das lokale Förderprogramm identifizieren

Da es keine bundesweite zentrale Anlaufstelle gibt, beginnt die Suche auf lokaler Ebene. Eine gezielte Internet-Recherche mit den Stichworten „Förderung Balkonkraftwerk“ führt in den meisten Fällen direkt zur offiziellen Webseite der Kommune oder des zuständigen Amtes. Findet sich hier kein Ergebnis, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es vor Ort kein spezifisches Programm gibt.

Schritt 2: Der kritische Tiefgang vor dem Kauf

Dies ist der entscheidendste Schritt im gesamten Prozess, bei dem die Weichen für Erfolg oder Misserfolg gestellt werden. Bevor auch nur ein Angebot eingeholt wird, muss die offizielle Förderrichtlinie (Förderrichtlinie) des Programms gefunden und sorgfältig studiert werden. Drei Punkte sind hierbei von existenzieller Bedeutung:

- Prüfpunkt 1: Der richtige Zeitpunkt. Die wichtigste Regel lautet: Kläre, ob der Antrag vor oder nach dem Kauf gestellt werden muss. Programme mit der Klausel „Antrag vor Auftrag“ oder „Antrag vor Vorhabensbeginn“ (z.B. in München, Kassel, Düsseldorf) lehnen Anträge rigoros ab, wenn das Rechnungsdatum vor dem Antragsdatum liegt. Andere Programme sind bürgerfreundlicher und erlauben eine rückwirkende Beantragung nach dem Kauf und der Installation (z.B. in Sachsen, Stuttgart, Landkreis Havelland). Diese Regel zu missachten, ist der häufigste Grund für eine Ablehnung.

- Prüfpunkt 2: Die persönliche Eignung. Überprüfe detailliert die persönlichen Voraussetzungen. Dazu gehören der Wohnsitz (meist Erstwohnsitz), der Status als Mieter oder Eigentümer und eventuelle Einkommensgrenzen.

- Prüfpunkt 3: Die Verfügbarkeit der Mittel. Viele Programme operieren nach dem „Windhund-Prinzip“ (wer zuerst kommt, mahlt zuerst). Prüfe auf der Webseite des Förderprogramms, ob es aktuelle Meldungen zum Stand des Fördertopfes gibt. Hinweise wie „Mittel ausgeschöpft“, „Programm pausiert“ oder „Warteliste“ sind klare Signale, dass eine Antragstellung derzeit nicht erfolgversprechend ist.

Schritt 3: Das digitale Dossier zusammenstellen

Für die Antragstellung werden in der Regel verschiedene Dokumente in digitaler Form (z.B. als PDF) benötigt. Es ist ratsam, diese vorab zu sammeln und zu scannen. Typischerweise werden folgende Unterlagen verlangt:

- Ein formelles Angebot eines Händlers (bei Programmen, die eine Antragstellung vor dem Kauf erfordern).

- Die finale, bezahlte Rechnung (bei Programmen mit Antragstellung nach dem Kauf).

- Nachweis der Registrierung der Anlage im Marktstammdatenregister (MaStR).

- Fotos der fertig installierten Anlage am Montageort.

- Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) zum Nachweis der Identität und des Wohnsitzes.

- Für Mieter: Eine schriftliche Einverständniserklärung des Vermieters oder der Hausverwaltung.

Schritt 4: Die Einreichung des Antrags

Die meisten Kommunen und Länder haben auf digitale Antragsverfahren umgestellt. Die Einreichung erfolgt über Online-Portale, in die die persönlichen Daten eingegeben und die gesammelten Dokumente hochgeladen werden. Hier ist höchste Sorgfalt geboten: Unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu erheblichen Verzögerungen oder zur Ablehnung des Antrags führen.

Schritt 5: Das Warten und die Auszahlung

Nach der Einreichung des Antrags beginnt die Bearbeitungszeit. Bei Programmen, die den Antrag vor dem Kauf verlangen, musst du auf den Zuwendungsbescheid warten, bevor du die Anlage bestellen darfst. Nach der Installation muss dann ein sogenannter Verwendungsnachweis (inkl. Rechnung und Fotos) eingereicht werden. Die Bearbeitungs- und Auszahlungsdauer variiert stark je nach Programm und Auslastung der Behörde und kann von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten reichen. Die Fördersumme wird nach erfolgreicher Prüfung in der Regel direkt auf das im Antrag angegebene Bankkonto überwiesen.

Welche Arten von Fördertypen es gibt, was die verschiedenen Modelle in der Praxis bedeuten und was du sonst noch wissen musst, erfährst du im kompletten Guide zu Balkonkraftwerk-Förderungen.

Den Moment nutzen in einer dynamischen Landschaft

Die Analyse der Förderlandschaft für Balkonkraftwerke im Jahr 2025 zeichnet ein klares Bild: Selten waren die Bedingungen für Bürgerinnen und Bürger so günstig, um aktiv in die eigene Stromerzeugung einzusteigen und Teil der Energiewende zu werden. Eine wirkungsvolle Kombination aus bundesweiten gesetzlichen Erleichterungen und einem dichten, wenn auch fragmentierten, Netz an lokalen Zuschüssen hat ein Umfeld geschaffen, in dem sich die Investition nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch in kürzester Zeit rechnet.

Die bundesweiten Maßnahmen – der Wegfall der Mehrwertsteuer und die durch das „olarpaket I geschaffene bürokratische Entlastung – bilden das stabile Fundament, das jedem den Einstieg erleichtert. Darauf aufbauend fungieren die kommunalen und landesweiten Förderprogramme als entscheidender Beschleuniger. Sie senken die finanzielle Eintrittsschwelle und verkürzen die Amortisationszeit auf ein Maß, das die Anschaffung für eine breite Bevölkerungsschicht attraktiv macht. Insbesondere der wachsende Fokus auf Energiegerechtigkeit, der sich in gezielten Programmen für Mieter und einkommensschwache Haushalte manifestiert, ist ein bemerkenswerter und positiver Trend. Er stellt sicher, dass die Vorteile der dezentralen Energiewende nicht nur den klassischen Eigenheimbesitzern vorbehalten bleiben.

Die zentrale Erkenntnis für alle Interessierten muss jedoch lauten: Handle schnell und informiert. Die enorme Nachfrage führt dazu, dass viele Fördertöpfe nach dem „Windhund-Prinzip“ vergeben werden und oft innerhalb von Wochen oder sogar Tagen nach ihrer Bekanntgabe ausgeschöpft sind. Zögern kann hier den Verlust eines signifikanten Zuschusses bedeuten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer sorgfältigen Vorbereitung: die genaue Lektüre der lokalen Förderrichtlinie, die Einhaltung des korrekten Zeitpunkts für die Antragstellung und die vollständige Zusammenstellung aller erforderlichen Unterlagen.

Der Ausblick bleibt positiv. Auch wenn einzelne kommunale Programme aufgrund von Haushaltszwängen auslaufen oder pausieren, ist der übergeordnete Trend zur Stärkung der Bürgerenergie unumkehrbar. Die dezentrale Stromerzeugung durch Millionen kleiner Anlagen ist ein unverzichtbarer Baustein für eine resiliente und klimafreundliche Energieversorgung.

Jetzt in ein Balkonkraftwerk zu investieren, bedeutet nicht nur, von den aktuellen, äußerst vorteilhaften Förderkonditionen zu profitieren, sondern sich auch an die Spitze einer Bewegung zu setzen, die die Energieerzeugung nachhaltig verändern wird. Bei Yuma findest du eine vielfältige Auswahl an Balkonkraftwerken für jede Wohnsituation - auch als Speicher-Komplettset.

Beispiel AnkerIntelligence-App, sogar mit KI-basiertem Energiemanagement

Beispiel AnkerIntelligence-App, sogar mit KI-basiertem Energiemanagement