Die deutsche Energiepolitik erlebt unter der neuen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche eine grundlegende Neuausrichtung. Diese neue politische Linie, die Versorgungssicherheit und Kostenkontrolle über den schnellen Ausbau erneuerbarer Energien stellt, sorgt für erhebliche Verunsicherung – insbesondere bei den über einer halben Million Bürgern, die mit einem Balkonkraftwerk bereits aktiv an der Energiewende teilnehmen.

Als einer der führenden Anbieter in diesem dynamischen Markt sehen wir bei Yuma es als unsere Verantwortung, diese Entwicklungen genau zu beleuchten. Wir möchten unseren Kunden und allen Interessierten eine klare Perspektive darauf geben, was die Pläne der Ministerin für die Zukunft der Bürger-Energiewende bedeuten und als Wegbereiter fungieren.

Abkehr vom Aufbruchsgeist

Dieser neue Kurs steht in starkem Kontrast zu dem Aufbruchsgeist, der erst kürzlich durch das Solarpaket I entfacht wurde. Dieses Gesetz hat durch den Abbau bürokratischer Hürden einen beispiellosen Boom bei Balkonkraftwerken ausgelöst und gezeigt, wie erfolgreich eine bürgernahe Energiepolitik sein kann. Die wichtigsten Errungenschaften waren:

- Mehr Leistung: Man darf jetzt stärkere Anlagen mit bis zu 800 Watt Einspeiseleistung und Solarmodulen mit bis zu 2.000 Watt-Peak (Wp) betreiben. So wird auch bei weniger Sonne mehr Strom erzeugt.

- Einfache Anmeldung: Statt sich mühsam beim Netzbetreiber und bei der Bundesnetzagentur anmelden zu müssen, reicht jetzt eine einzige, einfache Online-Registrierung.

- Weniger Technik-Hürden: Man darf die Anlagen jetzt ganz normal über eine Steckdose anschließen. Auch alte Stromzähler ohne Rücklaufsperre sind vorübergehend erlaubt. Das macht die Installation einfacher und günstiger.

- Mehr Rechte für Mieter: Mieter und Wohnungseigentümer haben jetzt ein gestärktes Recht, ein Balkonkraftwerk zu installieren.

Doch genau dieser Fortschritt steht nun auf dem Spiel. Die neue Politik aus Berlin droht, die positive Entwicklung zu stoppen und die Bürger-Energiewende auszubremsen. In diesem Beitrag analysieren wir die Pläne der Regierung, zeigen die konkreten Gefahren für Betreiber von Balkonkraftwerken auf und legen dar, warum wir bei Yuma für einen anderen, bürgerfreundlichen und befähigenden Weg kämpfen.

Neue Pläne in Berlin: Was die Regierung vorhat

Um die Gefahr zu verstehen, müssen wir uns die neuen Pläne der Regierung genauer ansehen. Seit ihrem Amtsantritt im Mai 2025 hat die neue Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) einen neuen Kurs eingeschlagen. Bevor sie Ministerin wurde, war sie Chefin bei Westenergie, einer Tochter des großen Energiekonzerns E.ON. Kritiker sagen, ihre Politik sei deshalb sehr industriefreundlich.

Die neue Strategie hat drei Hauptziele, die einen klaren Kurswechsel bedeuten:

- Sichere Stromversorgung hat Vorrang: Das Wichtigste sei, dass der Strom niemals ausfällt. Als warnendes Beispiel wird ein fiktiver Blackout in Spanien und Portugal genannt. Die Schlussfolgerung: Ein Industrieland wie Deutschland könne sich nicht nur auf Wind und Sonne verlassen.

- Kosten der Energiewende prüfen: Unter dem Motto "Realitätscheck" sollen die Kosten der Energiewende streng kontrolliert werden. Industrie und Verbraucher sollen nicht überfordert und die Strompreise stabil gehalten werden.

- Ausbau von Solar und Wind an den Netzausbau anpassen: Die Ministerin meint, der Ausbau von Solar- und Windkraft sei bisher zu schnell und unkoordiniert gewesen. Er müsse sich dem Tempo des Netzausbaus anpassen – und nicht umgekehrt. Das bedeutet, der Ausbau könnte verlangsamt werden.

Um diese Ziele zu erreichen, sollen schnell bis zu 20 Gigawatt (GW) neue Gaskraftwerke gebaut werden. Diese seien "alternativlos", um das Netz stabil zu halten, "wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint". Dieser massive Bau von fossilen Kraftwerken ist eine klare Abkehr von der bisherigen Politik.

Die Regierung nutzt Begriffe wie "Realitätscheck" oder "Systemkosten", um ihre Pläne als vernünftig und notwendig darzustellen. Kritiker sehen das anders: Sie glauben, dass damit die alten, zentralen Strukturen der großen Energiekonzerne geschützt werden sollen. Es wird so getan, als gäbe es nur zwei Möglichkeiten: entweder unsicherer Ökostrom oder stabile Gaskraftwerke. Eine dritte, moderne Lösung – ein intelligentes, flexibles Netz mit vielen kleinen Erzeugern und Speichern – wird dabei kaum erwähnt.

Die folgende Tabelle zeigt den Wandel in der Energiepolitik:

|

Politikbereich |

Energiewende vor 2025 (Fokus auf schnellen Ausbau) |

Neue Pläne unter K. Reiche (Fokus auf Stabilität) |

|

Hauptziel |

Schnelle CO2-Senkung, Ausbauziele erreichen |

Sichere Stromversorgung, Kostenkontrolle, stabiles Netz |

|

Rolle von Solar & Wind |

So schnell wie möglich ausbauen |

Langsamerer Ausbau, angepasst an die Netze |

|

Rolle von Gas |

Auslaufmodell |

Wichtige, langfristige Stütze (20 GW Neubau) |

|

Rolle der Bürger |

Wichtige Akteure der Energiewende |

Sollen sich vor allem selbst versorgen |

|

Netzausbau |

Das Netz folgt dem Ausbau von Solar & Wind |

Der Ausbau von Solar & Wind folgt dem Netz |

|

Erfolgsmessung |

Installierte Leistung (GW), CO2-Einsparung |

Stabile Netzfrequenz, günstige Industriestrompreise |

Was konkret für Balkonkraftwerke geplant ist

Die neuen Pläne der Regierung könnten sich durch drei konkrete Maßnahmen direkt auf Balkonkraftwerke auswirken. Zusammen könnten sie die Anlagen teurer, komplizierter und unattraktiver machen.

1. Kein Geld mehr für eingespeisten Strom

Die Regierung plant, die Einspeisevergütung für neue, kleine Solaranlagen zu streichen. Bisher bekommt man eine kleine Vergütung (ca. 7-8 Cent/kWh) für den Strom, den man nicht selbst verbraucht und ins Netz einspeist. Die Ministerin argumentiert, dass sich die Anlagen durch die Stromkostenersparnis (ca. 35 Cent/kWh) allein schon lohnen und keine zusätzliche Förderung mehr brauchen.

Das ist aber zu kurz gedacht. Ohne diese Vergütung lohnt es sich für Hausbesitzer weniger, ihre Dächer voll mit Solarmodulen zu bestücken. Sie würden ihre Anlagen nur noch so groß bauen, wie sie es für den Eigenverbrauch brauchen. Dadurch ginge viel Potenzial für sauberen Strom verloren. Die Anlagen würden sich langsamer bezahlt machen. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) warnt, dass dadurch viele Menschen von einer Investition abgehalten würden.

2. Gebühren für die Einspeisung von Strom

Noch schlimmer ist die Idee, Netzentgelte für den Strom aus Balkonkraftwerken einzuführen. Das wäre eine komplette Kehrtwende: Bürger müssten dann dafür bezahlen, wenn sie ihren selbst erzeugten, sauberen Strom ins Netz einspeisen. Die Bundesnetzagentur prüft bereits solche Modelle. Zwei Möglichkeiten werden diskutiert:

- Eine Gebühr für jede eingespeiste Kilowattstunde.

- Eine monatliche oder jährliche Pauschalgebühr für das Recht, Strom einzuspeisen.

Solche Gebühren würden die Einspeisung von überschüssigem Strom bestrafen und Balkonkraftwerke wirtschaftlich unattraktiv machen, besonders wenn die Gebühr höher ist als der Wert des Stroms.

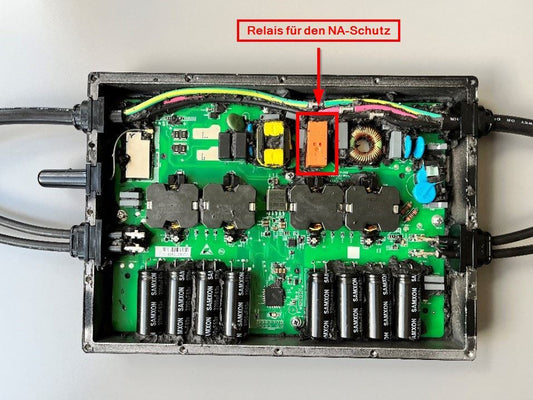

3. Kompliziertere technische Anforderungen

Die dritte Maßnahme zielt auf die Einfachheit der Systeme. Die Ministerin fordert, dass alle Solaranlagen "intelligent", mit Speichern verbunden und "steuerbar" sein müssen. Das widerspricht aber dem Erfolgsrezept von Balkonkraftwerken, die gerade wegen ihrer einfachen "Plug-and-Play"-Art so beliebt sind. Müsste man Speicher oder komplizierte Steuerungen kaufen, wird sich die Amortisation deutlich verlängern.

Diese drei Pläne zeigen eine klare Strategie: Die Bürger-Energiewende soll eingedämmt werden. Während das Parlament mit dem Solarpaket 1 die Hürden gesenkt hat, will die Regierung neue aufbauen. Der Bürger soll zwar seinen eigenen Strom erzeugen, aber jede weitere Nutzung des Netzes soll teuer und kompliziert werden. So wird verhindert, dass die vielen kleinen Erzeuger zu einer echten Konkurrenz für die großen Energiekonzerne werden.

Die folgende Tabelle zeigt die widersprüchlichen Entwicklungen:

|

Regelung |

Status vor Solarpaket 1 (~2023) |

Änderungen durch Solarpaket 1 (2024) |

Geplante Änderungen (Regierung/BNetzA, ab 2025/26) |

|

Wechselrichterleistung |

600 W |

800 W |

800 W |

|

Modulleistung |

ca. 600 Wp |

Bis zu 2.000 Wp |

Bis zu 2.000 Wp |

|

Anmeldung |

Doppelte Anmeldung (Netzbetreiber & MaStR) |

Nur noch einfache MaStR-Anmeldung |

Nur noch einfache MaStR-Anmeldung |

|

Stecker |

Wieland-Stecker empfohlen |

Schuko-Stecker erlaubt |

Schuko-Stecker erlaubt |

|

Einspeisevergütung |

Gilt |

Gilt |

Soll für Neuanlagen abgeschafft werden |

|

Netzentgelte Einspeisung |

Keine |

Keine |

Werden geprüft |

Warnung aus Österreich: Wie eine gute Idee schnell gestoppt wurde

Wer glaubt, dass solche Pläne in Deutschland nur leere Drohungen sind, sollte nach Österreich schauen. Dort kann man sehen, wie schnell eine erfolgreiche Förderpolitik aus Spargründen wieder gekippt werden kann.

Am 1. Januar 2024 wurde in Österreich die Mehrwertsteuer für Solaranlagen bis 35 kWp auf 0 % gesenkt. Diese Regelung sollte eigentlich zwei Jahre lang gelten und hat einen riesigen Solar-Boom ausgelöst, weil die Anlagen dadurch deutlich günstiger wurden.

Doch schon im März 2025, nur 15 Monate später, beschloss die österreichische Regierung, diese Regelung wegen "Budgetsanierung" vorzeitig zu beenden. Ab dem 1. April 2025 mussten wieder 20 % Mehrwertsteuer gezahlt werden – fast neun Monate früher als versprochen.

Für die Verbraucher bedeutete das eine plötzliche und massive Preiserhöhung. Eine Anlage für 499 € kostete über Nacht 598,80 €. Das macht die Investition in saubere Energie deutlich weniger rentabel.

Die Solarbranche war empört. Der Verband PV Austria nannte den Schritt einen "Anschlag auf die Verlässlichkeit und Planungssicherheit". Die überstürzte Entscheidung sorgte für Chaos und große Verunsicherung bei Kunden und Installateuren. Auch Yuma kann bestätigen, dass durch den Wegfall der finanziellen Anreize ein deutlicher Rückgang an neu verkauften Balkonkraftwerken zu verzeichnen war. Über 60 % weniger Balkonkraftwerke wurden seit der Mehrwertsteuer Erhöhung verkauft.

Der Fall Österreich ist eine wichtige Warnung. Er zeigt, dass selbst beliebte und wirksame Klimaschutz-Maßnahmen nicht sicher sind, wenn es um kurzfristige politische oder finanzielle Interessen geht. Für Deutschland ist das ein klares Signal: Eine Politik, die vor allem auf "Kostenkontrolle" setzt, könnte auch hier bewährte Förderungen als verzichtbaren "Luxus" ansehen.

Analyse: Ist die deutsche 0 %-Mehrwertsteuer in Gefahr?

Könnte der deutschen 0 %-Mehrwertsteuer für Solaranlagen ein ähnliches Schicksal drohen wie in Österreich? Ein Vergleich zeigt wichtige Unterschiede, aber auch beunruhigende Ähnlichkeiten.

Der entscheidende Unterschied ist die rechtliche Grundlage. In Österreich war die Regelung von Anfang an befristet bis Ende 2025 Das machte sie anfälliger für eine vorzeitige Abschaffung. Die deutsche Regelung, die seit dem 1. Januar 2023 gilt, ist hingegen unbefristet im Steuergesetz verankert. Das bietet deutlich mehr Sicherheit für Verbraucher und Industrie.

Die deutsche Regelung ist ein großer Erfolg. Sie hat den Kauf von Solaranlagen, Speichern und Zubehör viel günstiger und einfacher gemacht. Der komplizierte Weg, sich die Steuer über das Finanzamt zurückzuholen, wurde durch eine einfache Regel ersetzt: Der Steuersatz ist 0 Prozent.

Trotzdem sollte man die Gefahr nicht unterschätzen. Das Argument, das in Österreich zur Abschaffung führte – die Notwendigkeit, den Haushalt zu sanieren –, könnte auch in Deutschland jederzeit an Bedeutung gewinnen. Die neue Politik mit ihrem Fokus auf Realitätscheck und Kostenkontrolle schafft genau den Nährboden für solche Forderungen. Man könnte leicht argumentieren, dass der Solarmarkt jetzt auch ohne diese Förderung läuft – genau wie bei der Einspeisevergütung.

Fazit: Rechtlich steht die deutsche Mehrwertsteuer-Befreiung auf einem viel sichereren Fundament als in Österreich. Ein plötzliches Ende ist unwahrscheinlich. Politisch ist der Fall Österreich aber eine ernste Warnung. In einem politischen Klima, das die Kosten der Energiewende betont, ist keine Förderung für immer sicher.

Die folgende Tabelle vergleicht die Regelungen in Deutschland und Österreich:

|

Aspekt |

Deutschland |

Österreich |

|

Rechtsgrundlage |

Jahressteuergesetz 2022 (§ 12 Abs. 3 UStG) |

Budgetbegleitgesetz 2024 (§ 28 Abs. 62 UStG 1994) |

|

In Kraft seit |

1. Januar 2023 |

1. Januar 2024 |

|

Ursprüngliche Dauer |

Unbefristet |

Befristet (bis 31.12.2025) |

|

Aktueller Status |

Gültig und unbefristet |

Vorzeitig abgeschafft zum 1. April 2025 |

|

Begründung der Änderung |

Nicht zutreffend |

Notwendige Budgetsanierung |

Die Yuma-Perspektive: Für eine Energiewende von und für die Bürger

Angesichts dieser Entwicklungen ist es wichtig, klar Stellung zu beziehen. Die neue Energiepolitik der Regierung ist ein Rückschritt. Sie basiert auf einem veralteten Verständnis unseres Energiesystems.

Die Behauptung, dass viele kleine Solaranlagen das Netz instabil machen, ist falsch. Ein modernes, stabiles Stromnetz funktioniert nicht trotz, sondern wegen der intelligenten Einbindung von Millionen kleiner Erzeuger, Speicher und Verbraucher. Die Bürger mit ihren Anlagen sind nicht das Problem, sie sind Teil der Lösung. Das "Stabilitätsproblem" wird als politisches Argument missbraucht, um den Bau von 20 GW neuer Gaskraftwerke zu rechtfertigen.

Statt Milliarden in neue fossile Kraftwerke zu stecken, sollte man lieber intelligente und dezentrale Lösungen fördern. Das geplante Solarpaket 2 mit dem Konzept des "Energy Sharing" wäre ein wichtiger Schritt. "Energy Sharing" würde es Nachbarn ermöglichen, ihren überschüssigen Solarstrom direkt untereinander zu handeln. Das würde die Wirtschaftlichkeit von Balkonkraftwerken weiter verbessern, die lokalen Netze entlasten und einen neuen, lokalen Strommarkt schaffen.

Deshalb ist die Haltung von Yuma klar:

- Für die Verbraucher: Wir werden weiterhin einfache, zugängliche und effiziente Produkte entwickeln, damit jeder an der Energiewende teilhaben kann.

- Für den Markt: Wir werden uns über Branchenverbände wie den BSW-Solar aktiv gegen Strafgebühren wie Netzentgelte wehren und für verlässliche Gesetze kämpfen.

- Für die Politik: Wir fordern verlässliche Rahmenbedingungen. Dazu gehört unbedingt die Beibehaltung der unbefristeten 0 %-Mehrwertsteuer, die sich als eines der besten Förderinstrumente erwiesen hat.

Wir bei Yuma sehen uns als Partner und Anwalt der Bürger-Energiewende. Unsere Vision ist eine Zukunft, in der Energie dezentral, demokratisch und sauber ist – erzeugt von Bürgern, für Bürger.

Fazit und Handlungsempfehlungen: Was jetzt zu tun ist

Deutschland steht vor einer wichtigen Entscheidung. Der eine Weg führt zurück in eine Vergangenheit mit großen, fossilen Kraftwerken und passiven Stromkunden. Der andere Weg führt vorwärts in eine Zukunft mit Innovation, Dezentralisierung und der aktiven Teilnahme von Millionen von Bürgern.

Für alle, die bereits ein Balkonkraftwerk haben oder eines planen, ergeben sich daraus klare Empfehlungen.

Handlungsempfehlungen für Verbraucher

- Nutzen Sie so viel eigenen Strom wie möglich: Der größte Vorteil Ihrer Anlage ist der Strom, den Sie selbst verbrauchen. Lassen Sie große Geräte wie Wasch- oder Spülmaschine dann laufen, wenn die Sonne scheint. Ein Batteriespeicher kann helfen, die Unabhängigkeit weiter zu erhöhen und den eigenen Sonnenstrom auch abends zu nutzen.

- Investieren Sie weiter mit Vertrauen: Die aktuellen Regeln durch das Solarpaket 1 und die 0 %-Mehrwertsteuer sind hervorragend. Es gibt keinen Grund, jetzt zu zögern. Seien Sie sich aber des politischen Gegenwinds bewusst und bleiben Sie informiert.

- Werden Sie aktiv: Die Zukunft der Bürger-Energiewende wird in der Politik entschieden. Sprechen Sie mit Ihren lokalen Abgeordneten. Unterstützen Sie Verbraucherverbände und Organisationen, die sich für Ihre Interessen einsetzen. Ihre Stimme ist wichtig.

Die Macht, die Energiezukunft zu gestalten, liegt nicht nur bei Ministerien und Konzernen. Sie liegt auf Millionen von Balkonen und Dächern im ganzen Land. Jeder einzelne Betreiber eines Balkonkraftwerks ist Teil einer Bewegung, die unser Energiesystem nachhaltig verändern kann. Yuma unterstützt diese Bewegung mit voller Überzeugung.

Bildnachweis: Olaf Kosinsky, Katherina Reiche CDU Parteitag 2014 by Olaf Kosinsky-6, Person im Vordergrund eines Balkonkraftwerks; von Yuma, CC BY-SA 3.0 DE

Beispiel AnkerIntelligence-App, sogar mit KI-basiertem Energiemanagement

Beispiel AnkerIntelligence-App, sogar mit KI-basiertem Energiemanagement