Balkonkraftwerke sind von deutschen Balkonen nicht mehr wegzudenken. Spätestens seit der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiekrise im Jahr 2022 wächst der Markt rasant an. Erst im Juni 2025 wurde die Marke von einer Million angemeldeter Balkonkraftwerke geknackt. Brancheninsider gehen sogar von ca. 4 Millionen Balkonkraftwerken, die in Deutschland betrieben werden, aus.

Doch damit könnte schon bald Schluss sein, zumindest wenn es nach der Internationalen Elektrotechnischen Kommission, kurz IEC, geht.

Was genau ist da geplant und was heißt das für dich und dein Balkonkraftwerk? In diesem Artikel gehen wir auf den aktuellen Stand und die geplanten Neuerungen für Balkonkraftwerke ein und geben unsere Einschätzung ab, wie sich die Situation für Steckersolaranlagen in Deutschland und der EU entwickeln wird.

Hier kannst du dir unser Youtube Video zum Thema ansehen

Balkonkraftwerke – Der aktuelle Stand

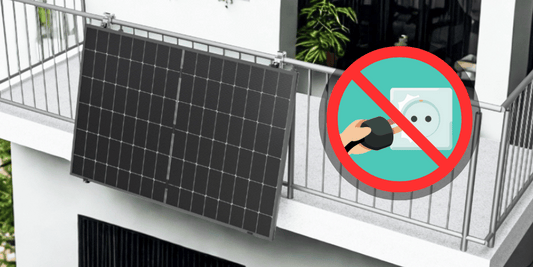

Eigentlich steht es bis jetzt gut um Balkonkraftwerke in Deutschland. Erst 2024 wurde das Solarpaket I verabschiedet, das einen rechtlichen Rahmen insbesondere für Balkonkraftwerke geliefert hat. Beschlossen wurde hier unter anderem die Anhebung der maximalen Wechselrichterleistung, die Balkonkraftwerke haben dürfen, von 600 Watt auf 800 Watt. Außerdem wurden Balkonkraftwerke in die Liste der privilegierten baulichen Maßnahmen aufgenommen. Das hat die Rechte von Mietern erheblich gestärkt. Musste man vorher den Vermieter explizit fragen, ob man eine Steckersolaranlage an seiner Wohnung anbringen darf, reicht heute eine einfache Information an den Vermieter. Ablehnen darf er nur noch in ganz wenigen Fällen, wie zum Beispiel bei Sicherheitsbedenken oder wenn die Bausubstanz verändert werden muss, um das Kraftwerk anzubringen.

Mit diesen Gesetzespaketen hat die Politik auch Druck auf den VDE ausgeübt, der zu Beginn Balkonkraftwerke sogar als nicht sicher eingestuft hat. Seit 2023 änderte sich die Position des VDE aber und mittlerweile gibt es sogar eine eigene Produktnorm, die “VDE V 0126-95 – Steckersolargeräte für Netzparallelbetrieb“. Ihr Zweck ist es, erstmals verbindliche technische Anforderungen an das Produkt „Steckersolargerät“ als Ganzes zu definieren.

Ein wichtiger Schritt, der die Position von Balkonkraftwerken stärkt und sie erstmals als eigenes, sicheres Produkt einstuft. Die Tage der Guerilla PV-Anlagen sind damit vorbei.

Schukostecker als Anschluss – Der umstrittene Stecker

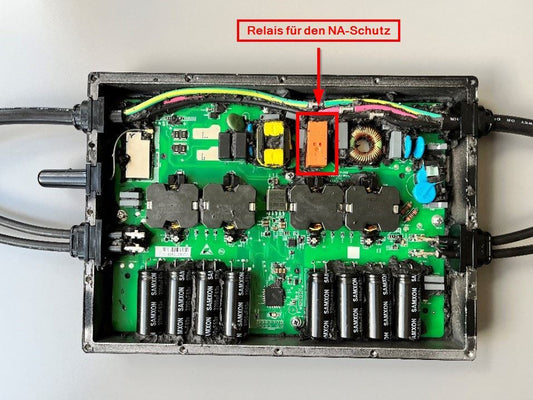

Ein Merkmal, das absichtlich aus der Produktnorm rausgehalten wurde, ist die Anschlussart. Heute ist es gängige Praxis, dass der Wechselrichter deines Balkonkraftwerkes über einen herkömmlichen Schutzkontaktstecker an das Hausnetz angeschlossen wird. Zwar gab es Bedenken zu diesem Vorgehen, da beim Ausstecken die Kontakte offen liegen, aber diese Gefahr wird weitestgehend durch die Hersteller der Wechselrichter eingedämmt. Moderne Mikrowechselrichter erkennen innerhalb von nur einigen Millisekunden, ob sich der Stecker in der Steckdose befindet oder nicht und schalten im Falle des Aussteckens die Stromzufuhr ab.

Innerhalb des VDE ist der Anschluss von Balkonkraftwerken in den bestehenden Hausstromkreis umstritten. Hier wird immer noch an verschiedenen Normen gearbeitet, die unter anderem dafür sorgen könnten, dass Balkonkraftwerke an einen eigenen Erzeugungskreislauf angeschlossen werden müssen. Das könnte das Ende der Balkonkraftwerke, wie wir sie kennen, bedeuten. Der Reiz dieser Kraftwerke liegt unter anderem darin, dass man sie kostengünstig anschaffen und ohne Handwerkerkosten, direkt selbst anschließen kann. Mit Einführung einer neuen Norm, könnte das aber der Geschichte angehören und den Markt für Balkonkraftwerke von heute auf morgen grundlegend verändern.

Das Thema wird aber innerhalb des VDE heiß diskutiert. Einerseits, weil die verschiedenen Arbeitsgruppen des VDE in diesem Punkt uneins sind, andererseits scheint die Politik bisher auf der Seite der Verbraucher zu sein, immerhin haben sie ja erst vor einigen Monaten das Solarpaket I mit all seinen Verbesserungen für Steckersolaranlagen auf den Weg gebracht.

Jetzt kommt aber eine neue Gefahr auf die Balkonkraftwerke zu. Denn die IEC plant eine neue Norm. Was auf den ersten Blick wie nur eine weitere bürokratische Hürde aussieht, kann für den einzelnen aber bedeuten, dass das Balkonkraftwerk keine Option mehr ist.

Was plant die IEC für Steckersolaranlagen?

Im Fokus der Kontroverse steht eine Norm, die sich mit der Errichtung von Niederstromanlagen beschäftigt, IEC 60364.

Besonders brisant sind dabei 2 Klauseln.

Das Verbot des Anschlusses an den Endstromkreis und die Forderung nach “inkompatiblen Steckern”.

Verbot des Anschlusses an den Endstromkreis

Das Verbot des Anschlusses an den Endstromkreis sieht vor, dass das Balkonkraftwerk nicht mehr, wie heute üblich, an den normalen Stromkreis angeschlossen werden soll. Stattdessen müssen Kunden dann einen eigenen Erzeugerstromkreis legen lassen. Die Begründung dafür, sieht die IEC darin, dass durch eine gleichzeitige Last, die aus dem Netz gezogen wird, während Strom aus dem Balkonkraftwerk in den Hausanschluss zurückgeführt wird zu einer Überhitzung der Leitungen führen kann und es dadurch zu erhöhter Brandgefahr kommen kann. Eine Gefahr die auch schon der VDE bedacht hat. Doch mit der Einspeisungsgrenze von 800 Watt wurde dafür gesorgt, dass dieses Risiko auf ein Minimum reduziert ist und in der Praxis kein Problem darstellt. Sollte diese Norm allerdings kommen und in Deutschland umgesetzt werden, würde das bedeuten, dass du für dein Balkonkraftwerk extra einen neuen Stromkreis legen müsstest, um es anzuschließen.

Das würde den kompletten Nutzen deiner Steckersolaranlage zunichte machen, da die Kosten für ein solches Vorhaben den Einbau völlig uninteressant machen würden. Abgesehen davon, bedeutet das für Mieter wieder, dass sie auf die Gnade ihres Vermieters angewiesen sind. Ein weiterer drastischer Rückschritt für Mieter, deren Rechte grade erst gestärkt wurden.

Schukostecker im Visier – Forderung nach inkompatiblen Steckern

Die Zweite Klausel, spricht von “inkompatiblen Steckern”. Inkompatibel bedeutet in dem Fall, dass die Stecker, die aus deinem Wechselrichter kommen, inkompatibel mit sämtlichen herkömmlichen Hausanschlüssen sein müssen. Davon ist auch der hier in Deutschland genutzte Schutzkontaktstecker betroffen.

Stattdessen kämen spezielle Stecker zum Einsatz, die nur zur Stromerzeugung genutzt werden, wie zum Beispiel der Wieland Stecker. Auch das hieße, dass die Anschaffung und der Anschluss des Balkonkraftwerkes erschwert würde, denn auch diese Anschlüsse dürfen nicht einfach vom Endverbraucher gelegt werden, sondern müssen von einem Elektriker angebracht werden.

Es zeigt sich also: die Pläne des IEC könnten wirklich das Ende von Balkonkraftwerken bedeuten.

Das Ende für Balkonkraftwerke?

Auf der einen Seite sieht es echt düster aus für mini-PV-Anlagen. Allerdings sieht man in Europa die Normvorschläge des IEC kritisch.

Lichtblick – EU Strommarktrichtlinie

Der Entwurf des IEC steht dem EU-Recht entgegen. Die novellierte EU-Strommarktrichtlinie (2024/1711) enthält in Artikel 15a eine explizite Aufforderung an die Mitgliedstaaten, Plug-in mini-solar Systeme mit bis zu 800 Watt zu unterstützen und deren Installation durch vereinfachte Verfahren zu erleichtern. Der IEC-Entwurf würde diese politischen Bestrebungen direkt unterlaufen, denn hiermit würden neue Hürden aufgebaut und faktisch das Ende der Mini-Solaranlagen eingeläutet. Die Kosten für neue Leitungen, sowie den Einbau eines dedizierten Steckers für das Balkonkraftwerk, machen eine kleine Steckersolaranlage völlig uninteressant, weil sie in keinem Verhältnis mit der Ersparnis stehen, die man mit solch kleinen Anlagen erzielen kann. Zumal der erzeugte Strom nicht mehr über das Hausnetz läuft und verbraucht werden kann. Da Balkonkraftwerke in der Regel keine Einspeisevergütung bekommen, macht diese Vorgabe den Nutzen der Plug-in PV Anlagen zunichte.

Neben der rechtlichen Komplikation ignoriert dieser Vorstoß vollkommen den gewaltigen Markt für Balkonkraftwerke, der nicht nur in Deutschland seit einigen Jahren wächst, sondern auch in anderen EU-Ländern wie Österreich und Frankreich.

Kommt die IEC Norm nach Deutschland?

In Deutschland stößt das Vorhaben auf breite Ablehnung. Nicht nur von Branchenverbänden, Herstellern und Händlern, sondern auch vom für die deutsche Normung zuständige Gremium “Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik”, kurz DKE.

Sie sieht die restriktiven Festlegungen im IEC-Entwurf „kritisch und wird entsprechend argumentieren“. Dies ist die offizielle deutsche Haltung, die in den internationalen Gremien vertreten wird. Parallel dazu haben Industrievertreter und zivilgesellschaftliche Organisationen wie der Verein Balkon.Solar e.V. Aufklärungskampagnen gestartet und Lobbyarbeit auf EU-Ebene betrieben, um den massiven Widerspruch aus der Praxis zu dokumentieren.

Die explizite Unterstützung für Plug-in-Systeme in der EU-Gesetzgebung verleiht der deutschen Position dabei erhebliches politisches und rechtliches Gewicht. Es handelt sich nicht mehr nur um einen technischen Disput, sondern um einen politischen Konflikt über den zukünftigen Weg der bürgernahen Energiewende in Europa.

Der Versuch der IEC in diesen Markt einzugreifen, ist also sehr unbeliebt in Europa. In anderen Teilen der Welt, in dem Steckersolaranlagen keine größere Rolle spielen, wie den USA, ist der Aufschrei bisher nicht allzu groß.

Sollte diese Norm von der IEC veröffentlicht werden, muss das aber nicht das Aus heißen für europäische Balkonkraftwerke.

Welche Optionen bleiben Deutschland?

So dramatisch das alles auch klingt, gibt es immer noch Hoffnung für die deutsche Energiewende.

IEC-Normen besitzen zwar einen hohen Stellenwert und können für einheitliche Voraussetzungen auf der ganzen Welt sorgen, müssen aber hier nicht zwingend umgesetzt werden. Dafür gibt es eine Art mehrstufige “Firewall” aus politischen, marktbezogenen und juristischen Schutzmechanismen.

IEC-Norm ist nicht automatisch in Deutschland aktiv

Die Normen des IEC haben in Deutschland keine direkte rechtliche Auswirkung. Der Prozess der Implementierung dieser Normen ist mehrstufig. Zuerst wird sie in eine Europäische Norm überführt oft durch das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC).

Diese harmonisierten europäischen Normen müssen dann von den nationalen Normungsorganisationen – in Deutschland das DIN in Zusammenarbeit mit der DKE – als nationale Normen (z.B. DIN EN) übernommen werden.

Entscheidend ist hierbei, dass bei dieser Übernahme nationale Spielräume bestehen. Deutschland ist nicht gezwungen, eine Norm unverändert zu übernehmen, wenn diese im klaren Widerspruch zu nationalen Sicherheitskonzepten oder Gesetzen wie dem Solarpaket I steht.

Juristischer Ausweg: Die A-Deviation

Für den Fall, dass auf europäischer Ebene dennoch eine harmonisierte Norm verabschiedet wird, die den deutschen Interessen zuwiderläuft, sieht das CENELEC-Regelwerk ein spezifisches und mächtiges Instrument vor: die „A-Deviation“, also eine nationale Abweichung.

Dieser Mechanismus erlaubt es einem nationalen Gremium eine Abweichung von der ursprünglichen Norm anzumelden. Das kann aber nicht einfach so entschieden werden. Das Gremium muss im Antrag gute Begründungen für die Abweichung finden. Zum Beispiel wenn die Bestimmungen der Norm im Widerspruch zu zwingenden nationalen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften stehen.

Hier hätten die deutschen Gremien gute Chancen, die Abweichung durchzusetzen.

Einerseits durch die durch das Solarpaket I geschaffene Rechtslage in Deutschland, andererseits die explizite Förderung von „Plug-in“-Systemen durch die EU-Strommarktrichtlinie und das darauf aufbauende nationale Sicherheitskonzept, welches durch die VDE-Norm festgelegt wurde. Das könnte eine Argumentationsgrundlage für eine solche zwingende nationale Regelung bilden. Denn eine IEC-Norm, die die Nutzung von Schutzkontaktsteckern für Balkonkraftwerke verbietet, stünde hierzu in direktem Konflikt.

Das Verfahren bildet also eine sehr gute Möglichkeit die Umsetzung dieser Norm in Deutschland als rechtliche Notlösung zu verhindern.

Wie bereits erwähnt, muss man zu diesem Mittel nur greifen, wenn die Normen wirklich unverändert in eine Europäische Norm übernommen wird, was angesichts der Entwicklung in Europa sehr unwahrscheinlich ist.

Fazit – Unsere Haltung zum IEC Vorstoß

Wir als Händler sehen den Versuch der IEC als fatales Signal für die Energiewende. Von wirtschaftlichen Interessen unsererseits einmal abgesehen, ist eine solche Änderung durch eine internationale Kommission eine Katastrophe für den Klimaschutz und die Erhaltung der Energiesicherheit in Europa.

Wir benötigen elektrischen Strom heute mehr denn je um endlich Klimaneutral zu werden und die Demokratisierung des Strommarktes durch Balkonkraftwerke ist ein wichtiger Bestandteil, weil er den Verbraucher unabhängiger von äußeren Einflüssen und plötzlichen Preisschwankungen macht. Den schätzungsweise 4 Millionen Haushalten in Deutschland, die sich aktiv an der Mitgestaltung der Deutschen Energiewende und der Emanzipation von fossilen Brennstoffen beteiligen, würde durch eine solche Norm ein erheblicher Rückschlag versetzt.

Auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass sich eine solche Norm auch in Europa und Deutschland durchsetzt, wäre es für den Rest der Welt ein Desaster.

Beispiel AnkerIntelligence-App, sogar mit KI-basiertem Energiemanagement

Beispiel AnkerIntelligence-App, sogar mit KI-basiertem Energiemanagement