Update: Das Solarpaket I ist offiziell in Kraft getreten. Damit wurde auch die Obergrenze der Wechselrichterleistung von 600 Watt auf 800 Watt angehoben. Wenn dein Balkonkraftwerk noch auf 600 Watt gedrosselt ist, kannst du die Leistung also auf 800 Watt einstellen.

Zusätzlich zu einer bestehenden PV-Anlage einfach noch ein Balkonkraftwerk betreiben, um damit seinen Stromertrag weiter zu erhöhen und vielleicht sogar noch mehr EEG-Vergütung zu kassieren. Eine schöne Idee, aber ist das technisch möglich und überhaupt erlaubt? Wir klären auf.

Thomas Gericke versteht die Welt nicht mehr. So lautet der Titel eines Artikels vom Juni 2023 im Hellweger Anzeiger. Drei Jahre betreibt Gericke bereits seine 6-Kilowatt-Photovoltaikanlage (PV-Anlage), dann beschließt er, zusätzlich ein Balkonkraftwerk in Betrieb zu nehmen. Eine Lappalie, denkt er sich. Aber falsch gedacht. Nach viel Hin und Her stellen die Stadtwerke seines Heimatorts Gericke am Ende vor die Wahl: entweder zu honorigen Kosten einen zusätzlichen Zähler installieren oder komplett auf die Einspeisungsvergütung seiner bestehenden PV-Anlage verzichten.

Dieser Fall zeigt, dass es einiges zu beachten gibt, wenn man bereits eine große Solaranlage betreibt und nun zusätzlich ein Balkonkraftwerk installieren möchte – besonders rechtlich. Denn die Gesetzeslage ist in diesem Zusammenhang schwammig und noch nicht abschließend geklärt. Wer bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt, kann sich daher schnell strafbar machen. Dieser Artikel erklärt die technischen und rechtlichen Stolpersteine, die bei der Inbetriebnahme eines zusätzlichen Balkonkraftwerks zur PV-Anlage entstehen können und wie man diese umgeht.

Balkonkraftwerk & klassische PV-Anlage: Was ist überhaupt der Unterschied?

Zunächst macht es Sinn, sich anzuschauen, worin sich Balkonkraftwerke und klassische, große Photovoltaikanlagen überhaupt unterscheiden. Denn nur vor dem Hintergrund dieser Unterschiede lässt sich verstehen, warum es so kompliziert ist, beides parallel zu betreiben. Einen Überblick gibt dir die folgende Tabelle:

| Art | Balkonkraftwerk | Photovoltaikanlage |

| Leistung | bis 600 Watt, bzw. Wp künftig vsl. 800 W, bzw. Wp |

>800W, bzw. Wp |

| Netzanschluss | Über Steckdose | Direkte Kopplung ans Stromnetz |

| Installation | Dürfen selbstständig installiert werden | Müssen von einer Elektrofachkraft installiert werden |

| EEG-Vergütung | 8,2 ct/kWh, lohnt sich jedoch meist nicht | Bis 10 kWp Leistung = 8,2 ct/kWh; >10 kWp Leistung = 7,1 ct/kWh |

| Größe | 1 bis 4 Solarmodule zu je 1,95 m² | Eine 10 kWp-Anlage braucht i.d.R. min 50 m² Fläche |

Die grundlegendsten Unterschiede zwischen klassischen, großen Photovoltaikanlagen für Dächer oder Freiflächen und Balkonkraftwerken liegen in der Leistungsfähigkeit sowie der Art des Netzanschlusses. Balkonkraftwerke zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich schnell und einfach über die Steckdose ans Hausstromnetz anschließen lassen und ihre Leistung nicht mehr als 600 Wp, beziehungsweise voraussichtlich ab 2024 800 Wp betragen darf. Alle Photovoltaikanlagen, deren Leistung darüber liegt und die direkt ans Stromnetz angeschlossen werden, gelten als klassische PV-Anlage. Dieser Anschluss muss anders als bei Balkonkraftwerken durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Das ist gesetzlich festgelegt.

Gilt die EEG-Vergütung bei Balkonkraftwerken genauso wie bei größeren PV-Anlagen?

Interessant, wenn man Balkonkraftwerke und klassische Photovoltaikanlagen vergleicht, ist auch das Thema Vergütung. Jedem, der mit einer eigenen Solaranlage Strom ins öffentliche Netz einspeist, steht grundsätzlich eine Einspeisevergütung zu, egal wie groß die PV-Anlage ist. Das legt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von 2023 fest. Dabei ist allerdings zu beachten, dass ab 100 kWp eine Direktvermarktung für den eingespeisten Strom verpflichtend ist, d. h. der Solarstrom wird direkt an der Strombörse verkauft. Daneben richtet sich die Höhe der Vergütung nach der Leistung der Solaranlage. Bei PV-Anlagen von einer Leistung unter 10 kWp bekommt der Betreiber 8,2 Cent pro eingespeistem Kilowatt Strom, bei einer Leistung von über 10 kWp sind es nur 7,1 Cent. Bzw. wird genau genommen ein Mischpreis gebildet (bei 15 kWp ca. 7,83 Cent pro kWh). Damit liegt die Vergütung stark unter dem aktuellen Strompreis, der bei rund 29,2 ct/kWh liegt (Stand September 2023).

Nun produzieren Balkonkraftwerke nur in sehr geringen Mengen überschüssigen Strom, der sich überhaupt ins Stromnetz einspeisen lassen könnte. Zum Vergleich: Ein leistungsstarkes Balkonkraftwerk mit vier Solarmodulen kann ca. 2000 kWh im Jahr erzielen. Gleichzeitig ist der bürokratische und technische Aufwand, um eine Einspeisevergütung zu bekommen, sehr hoch. Daher lohnt es sich in der Regel nicht, sein Balkonkraftwerk vergüten zu lassen und die meisten Betreiber:innen verzichten freiwillig auf ihr Anrecht auf Vergütung.

Welche Wege Balkonkraftwerke und PV-Anlagen parallel zu betreiben, gibt es?

Wenn man nun darüber nachdenkt, sich ein Balkonkraftwerk zusätzlich zu seiner schon bestehenden PV-Anlage zu holen, stellt sich die Frage: Wie ergänzen sich die beiden Solaranlagen? Dabei gibt es zwei Wege:

1. Das Balkonkraftwerk erweitert die PV-Anlage:

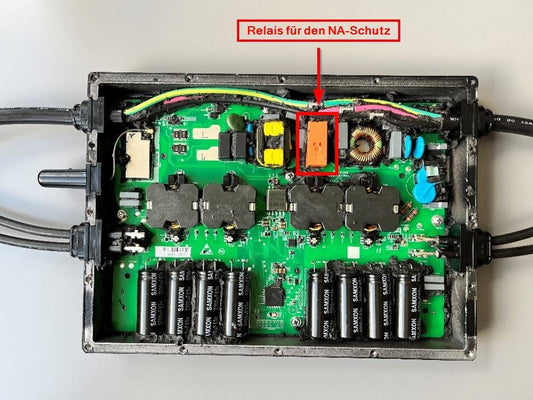

In diesem Fall werden Balkonkraftwerk und PV-Anlage zusammengeschaltet. Hierbei ergeben sich allerdings häufig technische Schwierigkeiten. Beispielsweise kann es sein, dass der Wechselrichter auf die gemeinsame Leistung der Anlagen nicht ausgelegt ist und ein zusätzlicher Wechselrichter angeschafft werden muss.

Oder wenn die Solarpanel sich in ihrer Leistungsfähigkeit unterscheiden, könnte das Balkonkraftwerk Strom aus der PV-Anlage ziehen, statt selbst effizient welchen zu produzieren. Diese technische Kopplung kann also nur von einer geschulten Fachkraft durchgeführt werden. Generell ist von einer solchen Kopplung aber eher abzuraten. Auch weil neben den möglichen technischen Problemen, der Umgang mit der Einspeisungsvergütung rechtlich unscharf ist.

2. Das Balkonkraftwerk ergänzt die PV-Anlage

Der zweite Weg besteht darin, das Balkonkraftwerk zusätzlich zur bestehenden PV-Anlage zu betreiben, als eigenes System. Dieser Fall ist technisch wesentlich leichter realisierbar. Betreiber:innen können das zusätzliche Balkonkraftwerk sogar eigenständig installieren. Wichtig ist nur, es an einen separaten Stromkreis anzuschließen und sicherzustellen, dass die mit dem Netzbetreiber vereinbarte Anschlussleistung für den Hausanschluss nicht überschritten wird. Allerdings gibt es auch hier ein paar rechtliche Stolpersteine.

Rechtlicher Stolperstein Nr. 1: EEG-Vergütung

Ein rechtlicher Stolperstein betrifft die EEG-Vergütung. Ein besonderer Charme in einer Kombi von PV-Anlage und Balkonkraftwerk würde darin liegen, dass sich die EEG-Vergütung, die man als Betreiber:in einer PV-Anlage kassiert, erhöhen würde. Nur ist dies in der Realität kaum der Fall – weder bei einer Erweiterung noch einer Ergänzung. Lediglich, wenn ein zusätzliches Balkonkraftwerk auf dem Gelände in einem Zeitraum von nur 12 Monaten nach der Installation der PV-Anlage in Betrieb geht, wird die Mini-Solaranlage als Teil der großen PV-Anlage betrachtet und nach deren Konditionen vergütet.

Balkonkraftwerke, die zu einem späteren Zeitpunkt ergänzend angeschafft werden, gelten als Neuanlage und werden daher nach den verhältnismäßig niedrigen Vergütungssätzen für Balkonkraftwerke vergütet. Für Betreiber:innen, die diese 12-Monats-Frist überschreiten, wird sich eine EEG-Vergütung des Balkonkraftwerks kaum lohnen. Es bietet sich in einem solchen Fall an, direkt einen Vergütungsverzicht mit dem Netzbetreiber zu vereinbaren.

Rechtlicher Stolperstein Nr. 2: zusammen oder getrennt?

Ein weiterer rechtlicher Stolperstein ist, dass sich die Gesetzeslage im Zusammenhang mit Balkonkraftwerken als Ergänzung bestehender PV-Anlagen gerade verändert. Es ist die Frage, inwieweit Balkonkraftwerk und PV-Anlage auf einem Gelände in Zukunft überhaupt noch als eine einheitliche Anlage betrachtet werden – unabhängig vom Zeitpunkt, zu dem das Balkonkraftwerk zusätzlich installiert wurde. Im PV-Strategie-Papier von Robert Habeck ist als Zielvereinbarung formuliert, dass ein neues Balkonkraftwerk und eine bestehende PV-Anlagen nicht rechtlich verklammert werden solle, auch wenn sie auf einem Grundstück stehen.

Als Grund wird im Papier angegeben: „Anderenfalls könnten allein durch die Inbetriebnahme einer Balkon-PV bestimmte Schwellenwerte zum Beispiel hinsichtlich technischer Anforderungen überschritten werden.” Eine Recherche von Computerbild im Juni 2023 ergab, dass die Pressestelle des Bundeswirtschaftsministeriums zu diesem Zeitpunkt noch keine weiteren Details zu den genauen Regelungsänderungen bekannt geben konnte, da man noch “in Gesprächen zur Gesetzgebung” sei.

Fazit

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es technisch möglich ist, ein Balkonkraftwerk zusätzlich zu betreiben. Am besten geht das, indem man die Mini-Solaranlage unabhängig von der PV-Anlage mit dem Stromnetz über einen eigenen Stromkreis verknüpft. Auf eine EEG-Vergütung sollte man verzichten, selbst wenn man ein Anrecht darauf hat. Das rentiert sich in der Regel nicht.

In jedem Fall sollte man sein Vorhaben sich ein zusätzliches Balkonkraftwerk anzuschaffen, mit seinem Netzbetreiber sowie seinen Stadtwerken besprechen, um sich über seinen rechtlichen Rahmen konkret zu informieren und nicht später eine böse Überraschung zu erleben.